Hay frases que sobreviven a las leyes de la termodinámica. Se expanden como el gas, ocupan todo el espacio del discurso pedagógico y parecen inmunes al paso del tiempo. Una de ellas es esa supuesta sentencia de Albert Einstein: “La educación es lo que queda después de olvidar lo aprendido en la escuela.”

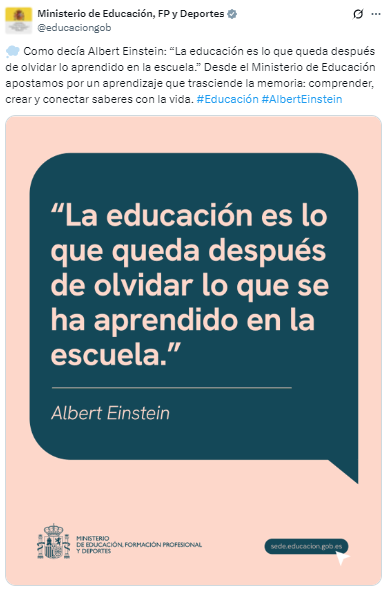

Una frase tan citada como mal entendida, tan apócrifa como cómoda. Y ahora también, bendecida por el Ministerio de Educación, FP y Deportes, que la ha convertido en eslogan para “apostar por un aprendizaje que trasciende la memoria”. No podía creer lo que veían mis ojos, pero allí estaba:

Lo que se olvida no educa

Aunque a veces lo ponen muy difícil, vamos a intentar contestar con calma. Empecemos por lo evidente: si olvidamos lo aprendido, no queda nada. No queda comprensión, ni creatividad, ni conexión con la vida. La memoria no es lo opuesto al entendimiento; es su base estructural. La ciencia cognitiva lleva décadas demostrando que comprender depende de recordar: sin conocimiento almacenado, el pensamiento se detiene.

Daniel Willingham lo resumió mejor que cualquier tuit: “La memoria es el residuo del pensamiento.” Y John Sweller, padre de la teoría de la carga cognitiva, lo confirmó empíricamente: la comprensión solo emerge cuando la información nueva se apoya en esquemas previos consolidados en la memoria a largo plazo.

Así que no, estimado Ministerio: no se trata de trascender la memoria, sino de cultivarla, organizarla y reforzarla, porque eso es la estructura misma del aprendizaje duradero.

El tuit, además, no solo peca de simplismo: también de falsificación histórica. No hay rastro documentado de que Einstein pronunciara esa frase en ningún discurso, entrevista ni publicación. Es una de esas citas flotantes que internet atribuye al genio de turno para dar pátina de autoridad a cualquier ocurrencia. Además, incluso si la hubiera dicho, veo complicado que Einstein hablara de reemplazar el conocimiento por otra cosa más, digámoslo así, etérea. Es más probable que, de leer el tuit, hubiera arqueado una ceja relativista.

El Ministerio de Educación (sic) insiste en una idea seductora pero peligrosa: que la educación debe superar la memorización, que “aprender de verdad” consiste en comprender, crear y conectar saberes.

¿Y quién podría oponerse a eso?

Nadie.

El problema es que, en la práctica, ese discurso suele usarse para devaluar la instrucción explícita, los contenidos estructurados y la práctica deliberada —precisamente los pilares que hacen posible la comprensión y la creatividad.

Es el viejo dilema del siglo XXI que nunca acaba: o memorizas o comprendes. Como si los alumnos fueran incapaces de hacer ambas cosas, como si recordar fuera un acto retrógrado y comprender un salto espiritual.

Paradójicamente, mientras el Ministerio tuitea frases contra la memoria, sus decretos curriculares rebosan listas de “saberes básicos” que los alumnos deben consolidar. ¿De qué sirve entonces definirlos si, a la vez, se desprecia el proceso que los fija?

Promover la educación sin memoria es como construir un edificio con materiales imaginarios: queda bonito en los planos, pero se derrumba en la práctica.

De los eslóganes a la evidencia

El discurso institucional confunde inspiración con rigor. No se trata de negar la importancia de conectar los aprendizajes con la vida, sino de reconocer que eso solo es posible si primero se dominan los conocimientos que se pretenden conectar. Cualquier profesor de Primaria lo sabe: el niño que no automatiza la lectura no puede disfrutarla; el que no recuerda las operaciones básicas no puede resolver problemas reales. La comprensión no nace de la nada: se construye sobre memoria trabajada y guiada.

La investigación educativa contemporánea —de Rosenshine a Kirschner, de Sweller a Clark— no pide memorizar sin sentido, sino enseñar para retener, practicar para automatizar y recordar para comprender.

Si el Ministerio quisiera realmente mejorar el discurso público sobre educación, podría haber dicho algo así:

“La educación no consiste en repetir, sino en recordar con sentido. Apostamos por un aprendizaje que combina conocimiento sólido, comprensión profunda y aplicación en la vida real.”

No es tan viral, claro. Pero al menos sería más auténtico.

El problema no es el tuit en sí, sino lo que simboliza: un Ministerio que comunica en eslóganes vacíos, mientras la investigación educativa habla para las paredes. Cada vez que una institución recurre a una cita falsa para despreciar la memoria, refuerza el analfabetismo pedagógico que dice combatir. La educación no es lo que queda después de olvidar. La educación es lo que queda porque no se olvida.